Gründung und frühe Jahre, und eine kleine Namenskunde als Beigabe

Im Herbst 1974 beschloss das Zentral Kommitee des Kommunistischen Bund Westdeutschland einen »revolutionären Buchvertrieb« aufzubauen und zugleich die Buchläden des KBW zu schließen. »Dies ist erforderlich, da für uns revolutionäre Schriften ihre Bedeutung haben als Waffen im Kampf gegen die Herrschaft der Bourgeoisie und unsere bisherigen Vertriebsformen dem nicht gerecht werden«, schrieb die Ortsleitung.

Betroffen war davon auch der Libro Libre in Freiburg, der Buchladen in der Passage von der Herren- zur Konviktstraße (siehe den Beitrag von Michel Moos in der 5 jahrzehnte jos fritz Broschüre), der bis dahin als erste Anlaufstation für politische Literatur diente.

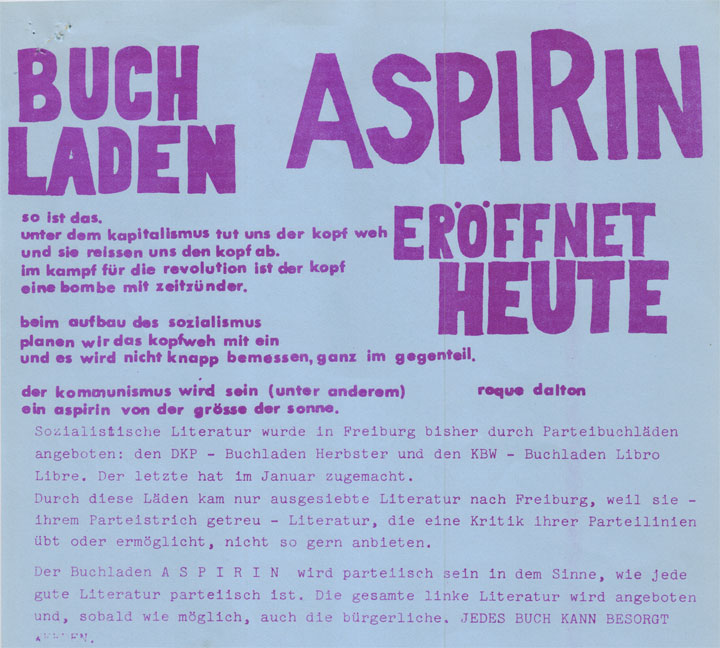

In diese Leerstelle hinein gründete eine Gruppe der undogmatischen Linken eine neue Buchhandlung. Der Buchladen sollte parteiisch sein »in dem Sinne, wie jede gute Literatur parteiisch ist. Die gesamte linke Literatur wird angeboten und [...] auch die bürgerliche. JEDES BUCH KANN BESORGT WERDEN«. Mit dieser Idee gestalten die Buchhändler*innen noch heute das Sortiment.

Damals kamen 43 Kommanditist*innen zusammen, die das Kapital für die Gründung bereitstellten. Der Name war schnell gefunden, Aspirin sollte die Buchhandlung heißen. Als Inspiration diente ein Gedicht des salvadorianischen Lyrikers und Revolutionärs Roque Dalton.

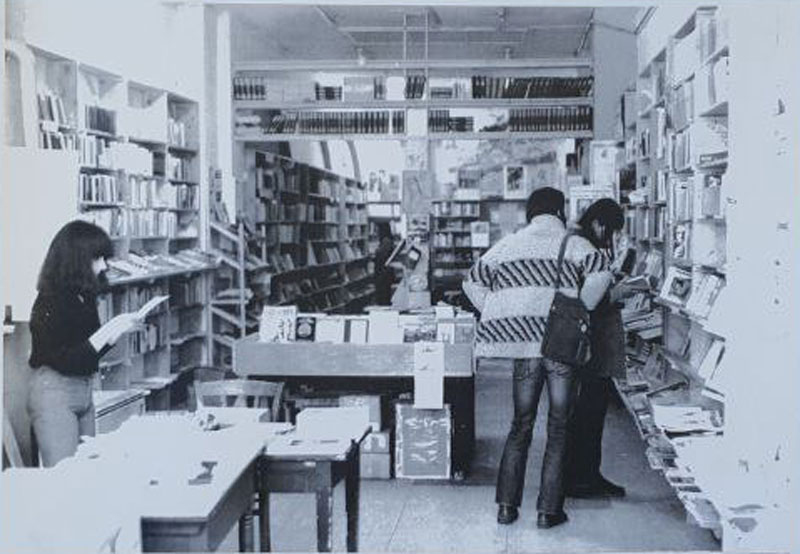

Die Buchhandlung wurde im April 1975 in der Spechtpassage eröffnet. Damals ein linkes Projekt mit vielen gleichgesinnten Mieter*innen (z.B. waren über die Jahre die Druckwerkstatt, eine Töpferei und ein Tauschladen für Kinderkleidung hier untergebracht). Die Arbeit wurde aufgenommen und erste Bücher gingen über die Ladentheke.

Doch schon kurz nach Eröffnung meldete sich der Bayer-Konzern (»Zwischen Ihnen und uns besteht sicher Einigkeit darin, daß die Verwendung des Namens eines bekannten Arzneimittels zur Kennzeichnung einer Buchhandlung eine originelle Idee ist«) und untersagte strengstens den Gebrauch ihres Markennamens für eine Buchhandlung.

Darum wurden eilig alle Gründer*innen zu einer Versammlung einberufen, ein neuer Name musste her.

Zunächst stand der Vorschlag Sysiphus im Raum, doch schon bald einigte man sich auf jos fritz. Dank dem damaligen Mitarbeiter und Mitgründer Edwin Gantert, der zu den Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts seine Abschlussarbeit an der Universität geschrieben hatte, war der Bezug zum Anführer der Bundschuhbewegung, der auch in Lehen zugange gewesen war, schnell hergestellt (siehe dazu auch de Beitrag von Edwin Gantert in der 5 jahrzehnte jos fritz Broschüre).

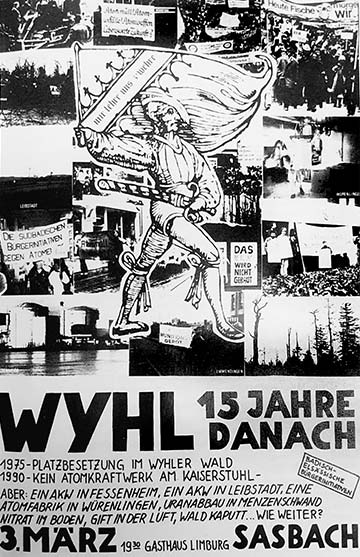

Neben der Buchhandlung bezog sich auch die damalige Bürger*innenbewegung im nahegelegenen Whyl immer wieder auf diese historische Figur. Da der Buchalden eng mit der Protestbewegung verbunden war, passte der Name nicht nur »offenbar dem Buchladenkollektiv in den Kram« (Walter Mossmann), sondern eben auch wunderbar zum Selbstverständnis der neu gegründeten Buchhandlung.

Wandbild aus der Anfangszeit des Buchladen. Das im hinteren Teil des Buchladens befindliche Gemälde, das den hinteren Teil eines überlebensgroßen Jos Fritz über dem Rhein zeigt, wurde im Zuge einer Verkleinerung des Ladens im Jahr 1990 abgetragen. (Archiv jos fritz)

[ vergrößern ]

Veranstaltungsflugblatt der Anti-AKW-Bewegung von 1990. (Archiv jos fritz)

[ vergrößern ]

Infoblatt des Buchladens vom Anfang der 1990er Jahre. (Archiv jos fritz)

[ vergrößern ]

Aus Kommanditgesellschaft wurde GmbH und Ko KG und dann später (und bis heute) eine GmbH. In der Gründungszeit sollten Gesellschafter und Buchhändler*innen nicht unbedingt dieselben Personen sein, auch die Geschäftsführung war viele Jahre quasi extern besetzt. Neben finanziellen Erwägungen ging es auch darum, die Mitarbeiter*innen vor Übergriffen des Staates (es gab regelmäßige Hausdurchsuchungen in den Räumen der Buchhandlung) zu schützen. Klaus Theweleit war lange Zeit nach außenhin der Vertreter der Gesellschaft (siehe den Beitrag von Klaus Theweleit in der 5 jahrzehnte jos fritz Broschüre). Wir danken ihm dafür. Als das Geschäft in ruhigere finanzielle und gesellschaftliche Fahrwasser kam, wurden jedoch immer wieder Anteile so umgeschichtet, dass heute die Buchhändler*innen als Gesellschafter*innen über ihre Arbeit entscheiden können.

Der Laden war gegründet mit der Idee, einen Ort für linke Literatur und Räume für Lesungen und Diskussionen zu schaffen (siehe auch die Beiträge »Dabei von Anfang an« in der 5 jahrzehnte jos fritz Broschüre). Die Belegschaft machte sich ans Werk, die Kund*innenkartei des Libro Libre wurde kurzerhand aus dessen sich in Auflösung begriffenen Räumen entwendet. Kontake in die sehr lebendige linke Buchhandelszene der 1960er und 1970er Jahre gab es bereits über persönliche Verbindungen, zudem wurde jos fritz Teil des VLB, des Verband des linken Buchhandels. Es konnte also los gehen.